三樹っ子アイテム・てんびん(1)

田んぼ日記の肥料作りに出てきた「てんびん」、

このアイテムは、令和4年度から三樹幼稚園に出現しているものなのですが、

実はこの4年の間に、てんびんは形を変えながら進化をしてきました。

【てんびんとは?】

手製の重さを量る道具で、両側にものが載せられるようになっています。

主に年長児が対象と考えています。

【てんびんが出来た動機】

神戸大学の岡部恭幸教授が三木市で講演をされた際に、

小学校の算数に重さも出てくるので、幼児期に遊びながら重さにふれる機会があるとよい、という話を聞き、

子どもたちが人形ごっこの中で遊べるように、重さを感じるような人形の遊び道具を作ったのがきっかけです。

【令和4年度】

この年の年長さんたちは、空き容器に毛糸を巻き付けて作った人形で遊ぶのが大好きでした。

人形たちが遊ぶ遊具として重さを感じるようなものを・・・と最初に作られたのが、

パラソルハンガーで作ったメリーゴーランドでした。

けれども、このメリーゴーランドは思ったほど発展しませんでした。

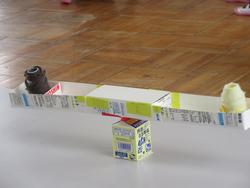

そこで、次に登場したのが、牛乳パックで作ったシーソーでした。

すると、子どもたちは興味を持ち、ごっこ遊びを通して人形を何人乗せたか、どこに座らせたか、という違いで

シーソーが釣り合ったり、釣り合わなかったりすることを楽しんで遊ぶようになりました!

子どもたちはあくまで人形遊びを楽しんでいるけれど、知らず知らずに重さの釣り合いにも気づく、という

”無自覚な学び”を得ることができました!

【令和5年度】

この年の年長さんのてんびんとの出会いのきっかけは、運動会遊びの玉入れでした。

ある子が、玉入れで遊んでいる時に、玉によって重さが違うということに気がつきました。

そこで、昨年度の牛乳パックのてんびんを持って来て、両側に玉を入れてみると、重さが違うことが分かったのです!

この年の年長さんたちは、昨年度の”無自覚な学び”というよりも、初めから重さを意識しててんびんに興味・関心を持ち始めました。

その後、子どもたちはドングリやペットボトルのキャップを載せて、何度も重さ比べを楽しんでいました。

そして、2学期の生活発表会では、園で収穫したみかんを使い、重さ比べで調べたことをお家の人に発表したりもしました。

てんびんを通して、まさしく重さそのものに興味・関心を高めた学年でした!

<三樹っ子アイテム・てんびん(2)へ続きます>